0

0

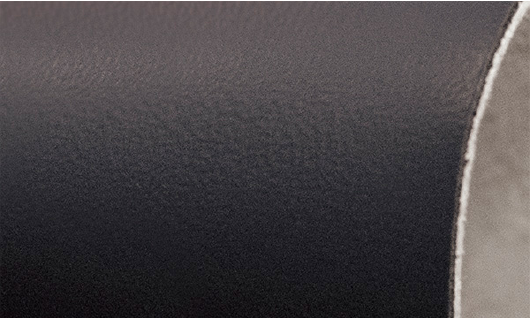

革のランドセルづくりでは、皮漉き(かわすき)が欠かせない工程となります。革は厚いほど丈夫になりますが、適正でない厚みは不要な重さや、加工できない固さの原因となります。やわらかさや表面の状態が一枚一枚異なる革の状態を手で感じとり、適正な厚みへと微調整する職人の技と経験が活きる工程です。1つのパーツとはいえ、角度を付けたり溝を付けたり、時には3箇所に漉き工程を行いランドセルの部品として仕立てられます。

地面や壁とぶつかりやすく、丈夫さを求められる底面の角は「きざみ」という技法で角に合わせて生地を寄せることで、丈夫に仕立てられます。反対側の背中に当たる部分は「きざみ」がなく、生地がピンと張った美しい状態に。片側により多くのひだが集中するため、高い技術が求められます。

また、この部分は芯材と生地が何重にも重なり、分厚くなる箇所でもあります。固く複雑に組み上げられたパーツを縫って、より丈夫な仕立てを実現しするためには、高度な技術を要します。

本体が擦れにくくなるよう、かぶせと呼ばれるフタが、本体をすっぽり包み込むように設計された構造。中の本体が覆われることで、擦れから守られます。学習院型ランドセルの条件のひとつ。

*かぶせが下まであり、本体が箱型、素材に天然皮革や人工皮革を使用した物を正式にランドセルと言う。安全性や6 年使うという観点から導きだされた、伝統と実績のある形。

取出し口のステッチが本体側に入る「ヘリ玉」仕立て。手間がかかりますが、美しい技の継承としてあえて中マチの工程に残しました。

衝撃に強く丈夫で、使い込むうちに形状がなじんでいきます。製造過程でクロムやタンニンでなめし、表面に樹脂塗装を施すことで耐熱性・耐久性が高まります。

馬のお尻の皮で、強度に優れています。繊維密度が高い分、ほかの素材に比べて重くなります。艶があり、使い込むごとに味が出て豊かな風合いに。一頭の馬からランドセルのかぶせ2個分しか取れず、希少な素材とされています。

天然皮革に類似させてつくった人工的な素材。軽量で撥水性があります。また、鮮やかな染色ができ、色持ちも安定するため加工がしやすく、さまざまなバリエーションが展開されています。

ランドセル上部の取っ手。運びやすく、フックにもかけやすいのが特長。また、お子様が背負うとき、手助けするのにも便利です。高島屋オリジナルのランドセルには、すべて持ち手が付いています。

ランドセルの収納部に被せるフタの部分。ランドセルの下部に付いている錠前で留める「全かぶせタイプ」や、小マチに取り付けられた錠前で留める「半かぶせタイプ」もあります。

ランドセルを背負う際、肩にフィットするベルト。身体に沿うように裁断したり、クッション素材を使ったりするなど、お子様の肩への負担を減らすための工夫をしています。

肩ベルトをランドセル本体につなぐ付け根部分のパーツ。主に、「固定背カン」と「可動背カン」があります。

ランドセルが背中に接触する部分。通気性やフィット感を高める凹凸があります。素材は人工皮革と天然皮革がありますが、最近では通気性や抗菌防臭などの効果がある人工皮革も多くなっています。

ランドセルの一番大きい収納部分。現在では、A4ファイルが入るサイズが主流となってきています。高島屋オリジナルのランドセルは、A4フラットファイル(31.0×23.0cm)が入るモデルです。

大マチの次に大きな収納部分。幅を調整でき、たくさん収納できるように工夫されたモデルもあります。

かぶせを開けたときに一番手前にあるポケット。ストレートファスナーのほか、最近では出し入れのしやすいラウンドファスナーや薄くてかさばらないL字型ファスナーも増えてきています。

大マチの広がりを防止し、形状を維持しているベルト。サイドにはナスカンやDカンが取り付けられており、反射材を使用しているものもあります。

かぶせを本体に留めるための部分。手動式とワンタッチロック式があります。位置を合わせるだけで自動でロックがかかる「くるピタ」を使用しているモデルもあります。

下ベルトをランドセル本体に接合する部品。回転し、背負いやすさへ役立っています。

ベロは、かぶせと錠前をつなぐベルト部分です。